La Serranía de Cuenca fue, durante siglos, un territorio modelado por el bosque y por quienes lo trabajaban. De sus pinares salieron maderas que descendían por ríos como el Júcar, el Tajo o el Guadiela en grandes maderadas; de sus pinos se obtuvo resina para mil usos; y en sus majadas se esquiló la lana que vistió a medio país. Hoy rendimos homenaje a cinco oficios casi desaparecidos —hachero, resinero, ganchero, peguero y esquilador— y recordamos también muy especialmente, el papel protagonista de las mujeres rurales en la economía familiar y comunitaria.

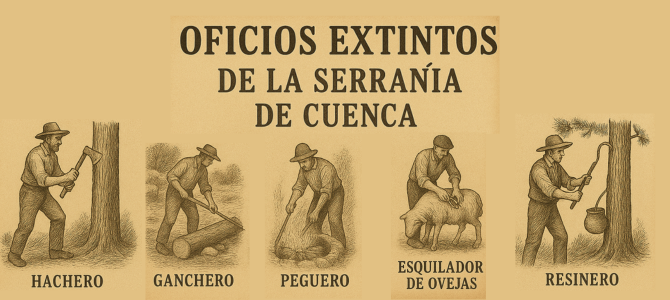

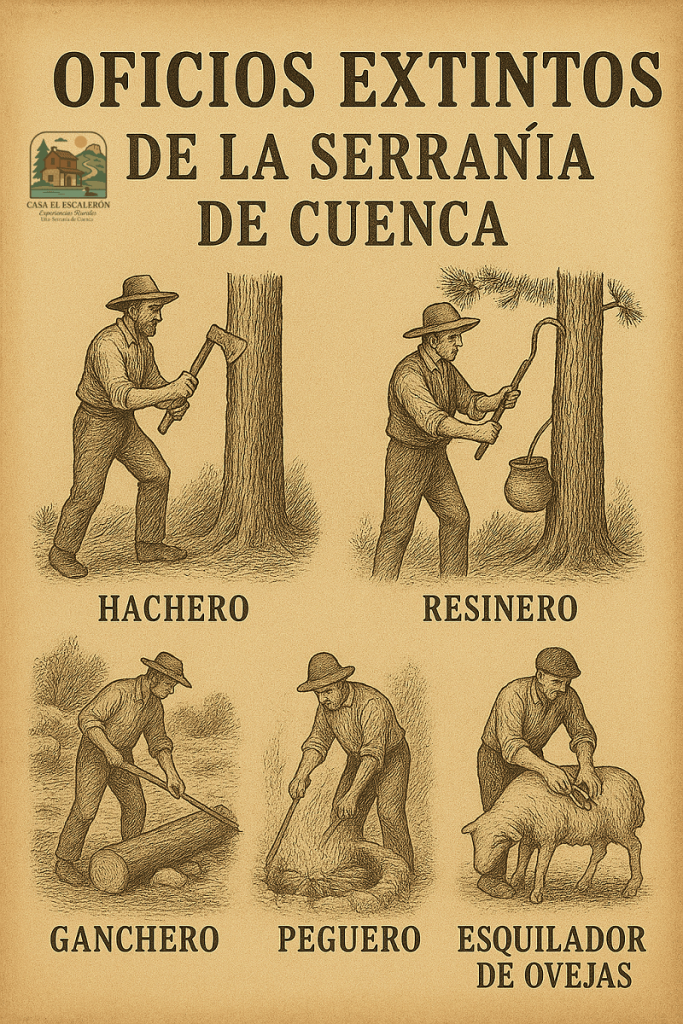

Lámina de los oficios perdidos

El hachero

¿En qué consistía?

El hachero abría el monte con el filo. Antes de las motosierras, la tala selectiva (pino laricio, pino rodeno…) dependía de su pulso y de conocer el árbol, el viento y el terreno. Marcaba, derribaba y tronzaba, dejando el monte “limpio” para el arrastre o para que la madera tomara el río si había maderada. Fue la base silenciosa de toda la cadena forestal que hizo de Cuenca una provincia maderera. En la localidad de Uña (Cuenca), han rendido un sincero homenaje a algunas de estos oficios perdidos.

No te pierdas este artículo sobre la historia de la madera en Uña (Cuenca: https://losojos.es/patrimonio/la-historia-de-la-madera-en-m-u-p-151-una-cuenca/

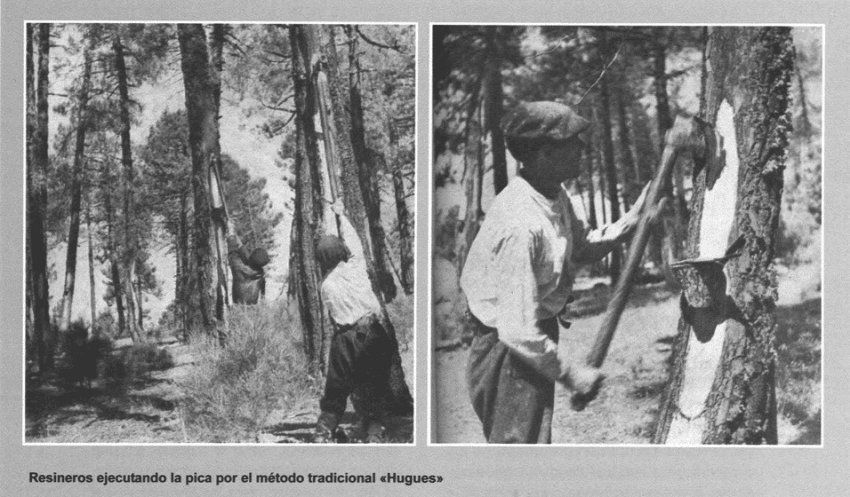

El resinero

¿En qué consistía?

El resinero “abría” los pinos con pica y escoda, colocaba la “taza” y recogía la miera que luego se destilaba para obtener aguarrás y colofonia, usadas en barnices, tintas, adhesivos, perfumes o productos farmacéuticos. La tradición resinera en el Señorío de Molina y el Alto Tajo (vecinos de la Serranía) y en la propia provincia de Cuenca está bien documentada; hoy vive un cierto renacer con proyectos de profesionalización y resinación mecanizada.

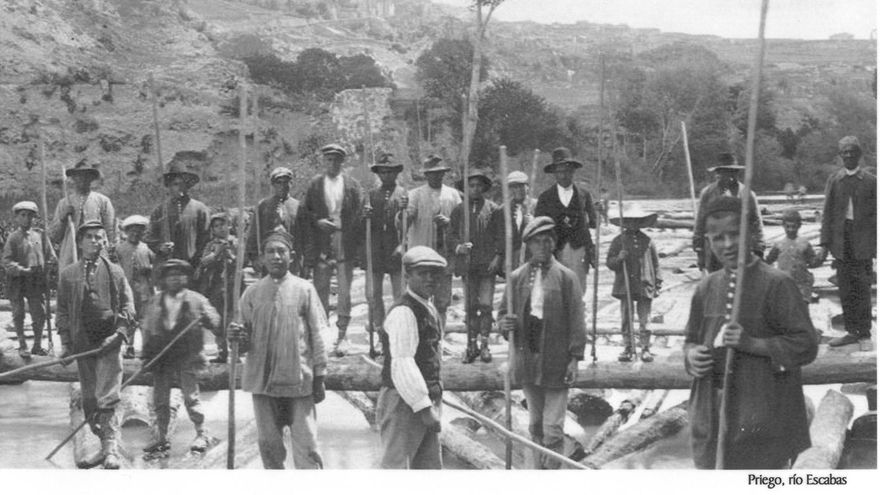

El ganchero

¿En qué consistía?

Icono de la serranía fluvial: el ganchero guiaba los troncos por el río con una pértiga rematada en gancho. Controlaba corrientes, remansos y “atarugaderos”, y salvaba presas y puentes para que la madera viajara desde los montes de Cuenca hacia aserraderos y puertos del levante. Su declive llegó con la apertura de pistas forestales y la generalización del camión.

El peguero

¿En qué consistía?

Pariente industrial del resinero, el peguero obtenía “pez” (brea/colofonia) destilando en hornos o pozos —pegueras o pezgueras— trozos de madera y restos resinosos. La pez fue esencial para calafatear barcos, impermeabilizar odres y útiles, fabricar jabones blandos y colas. En el entorno serrano de Cuenca hay referencias históricas y comarcales a pegueras y “miereras”.

Gracias a algunas personas e iniciativas populares, con la colaboración de la Administración en ocasiones, han llevado a cabo proyectos de restauración de estas antiguas pegueras.

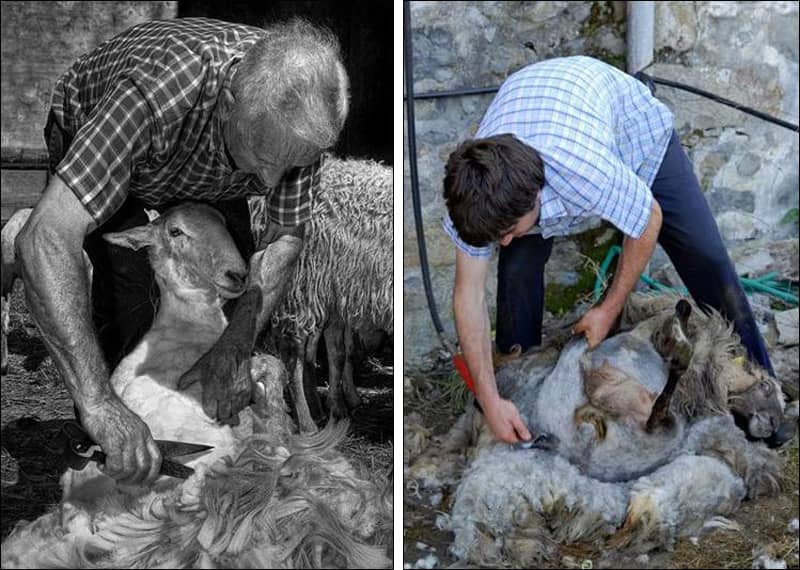

El esquilador de ovejas

¿En qué consistía?

Cuadrillas de esquiladores recorrían los pueblos entre abril y junio para cortar la lana con tijeras de mano (y más tarde máquinas). Era un trabajo rápido, técnico y físicamente exigente, del que dependía buena parte de la economía lanera comarcal. En la provincia aún perviven demostraciones y reportajes —por ejemplo, en Aliaguilla (Cuenca)— que recuerdan este oficio.

La industria maderera en la Serranía de Cuenca, un pilar principal.

Los pinares serranos (pino laricio y rodeno, entre otros) sustentaron una potente cultura forestal. La madera se marcaba, talaba, arrastraba y, durante siglos, se “echaba al río” en maderadas dirigidas por gancheros. El Júcar, el Tajo, el Guadiela, el Turia o el Cabriel fueron auténticas autopistas forestales que conectaban el interior con aserraderos y factorías del levante. Con la llegada de carreteras, pistas y camiones, cambió el modelo, pero el legado cultural y técnico —uso múltiple del monte, resina, madera, setas— sigue muy vivo en proyectos actuales de bioeconomía forestal.

El papel de la mujer rural: el eje invisible que lo sostiene todo

Nada de lo anterior se entiende sin la aportación —muchas veces invisibilizada— de las mujeres serranas. Sostuvieron la economía doméstica y agraria: ordeño, crianza, huerta, acopio de leña y agua, transformación de alimentos, elaboración textil (lavado, cardado, hilado), administración de la casa y, además, trabajo en el campo y monte cuando hacía falta (resina, siembra, cosecha, pastoreo). Su papel fue —y es— clave en la transmisión de conocimientos y en la cohesión comunitaria. La puesta en valor de su trabajo y el impulso al emprendimiento femenino forman hoy parte de las agendas rurales de Castilla-La Mancha y de iniciativas de economía forestal en la Serranía.